緊接前文

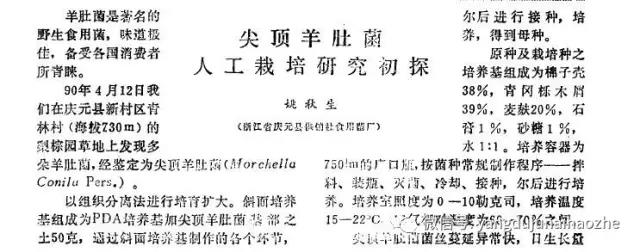

姚秋生1991年,研究報道了尖頂羊肚菌的人工馴化栽培。報道中指出,用尖頂羊肚菌組織分離物獲得純菌種,用添加了羊肚菌基部土壤50 g的PDA培養(yǎng)基作為母種培養(yǎng)基,用38%的棉籽殼、39%青岡櫟木屑、20%麥麩、1%石膏和1%砂糖作為原種及栽培種培養(yǎng)基。

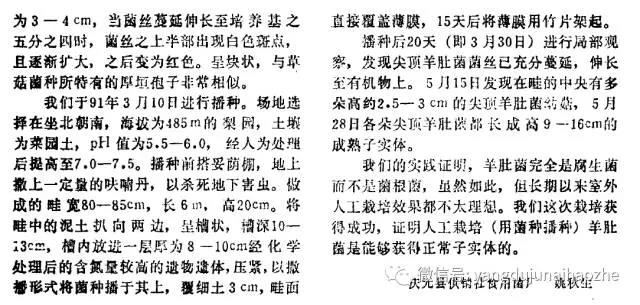

生產場地選擇在485m海拔高度的梨園,土壤以菜園土,土壤pH調節(jié)至7.0 ~ 7.5,播種前進行殺蟲處理,田地整理成箱面,箱寬80 ~ 85 cm,長6 m,高20 cm,箱面中間做一條10 ~ 13 cm深的溝槽,槽內放置8 ~ 10 cm厚度的經化學處理的含氮量豐富的植物遺體,壓緊后在箱面進行菌種的撒播后覆土3 cm(1991年3月10日),之后直接覆蓋薄膜,15d后將薄膜用竹片架起,播種后20 d觀察發(fā)現,菌絲已充分蔓延,伸長至有機物上,5月15日,發(fā)現箱面中央有多朵高度約2.5 ~ 3.0 cm的尖頂羊肚菌;5月28日,羊肚菌生長至9 ~ 16 cm高的成熟子實體。

這是我國文獻記錄中,尖頂羊肚菌馴化栽培的一篇較為詳實的也是短小精悍一次報道,全文約千余字。這也是有據可查的最早下底料和使用薄膜進行羊肚菌馴化栽培的報道。

作者指出:“羊肚菌菌絲生長異常的快,達到每日3 ~ 4 cm,當菌絲蔓延伸長至培養(yǎng)基的五分之四時,菌絲之上半部出現白色斑點,且逐漸擴大,之后變?yōu)榧t色。呈塊狀……”,從這些特征描述可以判定,作者所獲得的菌種是確定的羊肚菌菌種,而3 ~ 4 cm的長速可能與作者使用了地膜,使菌絲的生長環(huán)境溫暖濕潤有關。

文中所描述的白色斑點,隨后變紅應為羊肚菌的菌核結構。

作者在栽培實驗中有意識地在箱面中間增加一條8 ~ 10 cm厚的含氮量豐富的植物遺體,雖然在文中并未對此過程進行過多解釋,但這應該是我國羊肚菌人工栽培中,進行有目的地補充營養(yǎng)的最早記載。

同時,有意識是使用薄膜,進行保溫養(yǎng)菌,也是非常有意義的操作。

劉偉授權易菇網獨家刊載,未經許可,禁止轉載。

劉偉授權易菇網獨家刊載,未經許可,禁止轉載。