畢業(yè)院校:浙江工業(yè)大學(xué) 學(xué)歷:本科

創(chuàng)業(yè)項目(創(chuàng)業(yè)地點(diǎn)):東陽市佐村鎮(zhèn)大堂村

T恤、牛仔褲、運(yùn)動鞋,嘴一咧,笑容如陽光般燦爛。眼前這個朝氣蓬勃的80后,卻跟那一片黝黑的泥土聯(lián)系在一起。他叫張曉軍,自2009年開始,他在東陽市佐村鎮(zhèn)一處山清水秀的小山村里,規(guī)劃起了他的“農(nóng)業(yè)王國”。

起初,他所做的這一切,都是瞞著家人的。

和很多年輕人一樣,大學(xué)里的張曉軍也有著自己的宏偉藍(lán)圖。“我讀的是金融專業(yè),夢想以后能成為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)家,振興中國經(jīng)濟(jì)。有同學(xué)說我這人屬于事業(yè)偏執(zhí)型,因為我有自己的打算,不會輕易被人說服。”

但是畢業(yè)后,現(xiàn)實(shí)告訴張曉軍,想成為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)家也不容易。照著家人的意愿,安分工作了幾年后,張曉軍又不安分了。他要到農(nóng)村,要當(dāng)農(nóng)民。

張曉軍的父母都是公務(wù)員,他們當(dāng)然不愿看著兒子把大好前程花在黝黑的泥土地上,反對聲音很大。于是,張曉軍想了個辦法,一邊騙父母說在外從事金融生意,一邊四處籌錢籌備農(nóng)業(yè)基地。

為何要這樣做?曾經(jīng)有許多人問過他。“其實(shí)我從小就生活在農(nóng)村,在泥土地里玩耍。我心中最向往的生活,就是如海子所說的那樣:從明天起,關(guān)心糧食和蔬菜,我有一所房子,面朝大海,春暖花開。”張曉軍說。

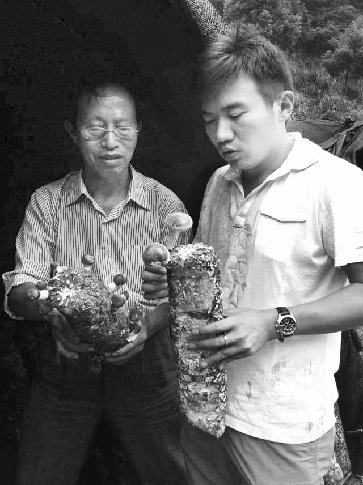

基地設(shè)在一個沒有污染的小山村里。根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡匦魏蜌夂颍瑥垥攒姏Q定培育靈芝和香菇。經(jīng)人介紹,他認(rèn)識了安吉縣菌類培育協(xié)會秘書長王志新。當(dāng)時,王志新已經(jīng)與德清一家大型農(nóng)業(yè)基地談好合作意向,張曉軍一次又一次登門拜訪,最終打動了這位菌類養(yǎng)殖專家,他答應(yīng)當(dāng)張曉軍的技術(shù)員并長駐基地。

制定了周密的種植計劃后,兩人開始搭建香菇大棚。一切原材料都得費(fèi)力準(zhǔn)備,他們找村里的人幫忙開墾土地,砍竹子,搭大棚。為了節(jié)省資金,他們自己親自上陣,幾天下來,手上、肩上、腳上全是血泡。香菇喜陰避陽,大棚造好,還要在尼龍布上蓋一層層厚厚的毯子阻隔陽光,材料又得從東陽城區(qū)運(yùn)進(jìn)山去。一個月后,當(dāng)看著整齊、大氣的培育棚呈現(xiàn)在自己的面前時,張曉軍突然覺得自己很累。

培育第一批香菇的3萬多個菌棒都要人工制作,找來的臨時工對這些工作毫不熟悉。為了保證菌棒質(zhì)量,也為了保證培育的時間,張曉軍向王志新虛心求教相關(guān)技術(shù),更是沒日沒夜待在基地里,不敢多休息一會。菌棒完成后要用鍋爐滅雜菌,張曉軍又當(dāng)起了鍋爐工,經(jīng)常是一燒就48小時不能合眼。為了避免自己打瞌睡,張曉軍拉上朋友,一邊烤著番薯一邊燒著鍋爐,苦中找樂。

香菇載著張曉軍的希望開始成長。但是,山里的天氣喜怒無常,特別是晚上,經(jīng)常刮起狂風(fēng)下起大雨,這可苦了沒有經(jīng)驗的張曉軍。半夜,風(fēng)來了,把大棚的毯子吹飛了,沒辦法,起床蓋回去;凌晨,雨來了,沉重的雨水壓得尼龍棚快撐不住了,沒辦法,起床舀水;山里的鵝毛大雪容易把大棚壓塌,沒辦法,每過兩個小時,就起身掃一次雪。一批批的香菇如期豐收,看著一朵朵勻稱飽滿的香菇,張曉軍的心里開始有了成就感。但沒想到,問題又接踵而來。香菇的收獲期跟農(nóng)忙期撞一塊了,導(dǎo)致采摘香菇時經(jīng)常找不到人手,而能找到的人手,又總是以“非我不可”的姿態(tài)來要求加工資。于是,張曉軍一個個地說服。那年,已經(jīng)長成的香菇損失了2000多公斤。

如今,張曉軍的農(nóng)業(yè)基地已經(jīng)開始贏利,有了9名固定工人。2010年,他又在橫店鎮(zhèn)沈坎頭村承包100畝水田種植水稻。去年春節(jié),張曉軍把自己當(dāng)“泥腿子”的事情告訴了父母。父親還專門到基地去看了,最后拍拍兒子的肩膀說:“好好干。”