王先有作報(bào)告

易菇網(wǎng)訊:“靖州茯苓產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈條的形成,主要有五個(gè)方面做支撐,即歷屆縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持、有歷代茯苓從業(yè)者的堅(jiān)持、有一個(gè)固定的干鮮茯苓交易場所、有精深加工產(chǎn)品及龍頭企業(yè)的帶動(dòng)、有行業(yè)協(xié)會(huì)信息、技術(shù)的引導(dǎo)”。11月25日,在2017第二屆全國茯苓會(huì)議主題報(bào)告上,靖州苗族侗族自治縣茯苓專業(yè)協(xié)會(huì)王先有會(huì)長如是說。

堅(jiān)持優(yōu)良菌種選育 規(guī)范茯苓菌種生產(chǎn)

“茯苓菌種是茯苓產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),是關(guān)系到農(nóng)民種茯苓成敗的關(guān)鍵。”王先有在報(bào)告中指出。

他介紹到,上世紀(jì)七十年代初,靖州茯苓科技人精選采挖的野生茯苓,送中科院微生物研究所篩選、馴化、提純成功培育出茯苓5·78菌種。從此,改變了靖州及全國傳統(tǒng)的 “肉引種植”方式,開創(chuàng)了茯苓純菌絲種人工種植新紀(jì)元,2004—2009年以靖州湘黔桂食藥用菌研究所為主體歷經(jīng)6年,選育出“湘靖28”茯苓新菌種,并通過了湖南省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)審定、登記。登記號(hào)為《KXD007-2010》、取得了菌種生產(chǎn)許可,生產(chǎn)許可證(2017-0004)。2013年6月神舟十號(hào)搭載“湘靖28”茯苓菌種開展太空育種試驗(yàn)成功《公證號(hào)2013-10734》,該菌珠通過湖南師大進(jìn)行了菌絲體分子鑒定和保護(hù),鑒定號(hào)《99-KX268225》《100-KX268226》。

王先有表示“要想提高茯苓產(chǎn)量、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,菌種質(zhì)量是關(guān)鍵。”為此,茯苓專業(yè)協(xié)會(huì)在積極引導(dǎo)、規(guī)范茯苓菌種廠上采取了一系列措施,包含依托龍頭企業(yè)建立了標(biāo)準(zhǔn)的茯苓菌種繁育基地、制定了“靖州茯苓菌種”湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)、茯苓菌種生產(chǎn)企業(yè)制定了茯苓菌種生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度、種植技術(shù)不斷創(chuàng)新、龍頭企業(yè)建基地保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、引導(dǎo)龍頭企業(yè)發(fā)揮茯苓產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的帶動(dòng)作用、抓質(zhì)量宣傳等。

創(chuàng)新種植技術(shù) 龍頭企業(yè)引導(dǎo)

據(jù)介紹,靖州人工栽培茯苓都是引導(dǎo)農(nóng)民跟隨當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門規(guī)劃更新造林時(shí),利用殘松木(如松樹篼、松樹尾、松枝挜材)就地種茯苓,這樣能提高松木資源的利用率,又能幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富。

“為了我縣及全國茯苓產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和種植原料的保障供給,引導(dǎo)農(nóng)民在種植茯苓的同時(shí)栽馬尾松,在馬尾松幼林里套種茯苓,這樣才能保持我國人工栽培茯苓有充足的原料供給,做到發(fā)展茯苓產(chǎn)業(yè)與生態(tài)保護(hù)雙贏。”王先有在報(bào)告中談到。他還指出,長期以來有些地區(qū)用段木種植松茯苓,松木資源的利用率還不到50%,破壞生態(tài)嚴(yán)重,不宜提倡。

他還表示,要想產(chǎn)品質(zhì)量得到保障和穩(wěn)定,指導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社建基地,如茯苓深加工企業(yè)湖南補(bǔ)天藥業(yè),湖南龍豐茯苓出口企業(yè),和盛茯苓無硫加工企業(yè)都有各自的生態(tài)種植基地。湖南補(bǔ)天藥業(yè)有限公司建立的茯苓種植示范基地,2014年通過國家GAP認(rèn)證。龍頭企業(yè)的示范帶動(dòng),大大提升茯苓初級產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

報(bào)告現(xiàn)場

據(jù)了解,靖州苗族侗族自治縣茯苓專業(yè)協(xié)會(huì)成立于2004年7月,是中國食用菌協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、湖南省食用菌協(xié)會(huì)副會(huì)長單位。會(huì)員來自我國茯苓產(chǎn)區(qū)、茯苓菌種選育、繁育、種植、粗加工、精深加工、銷售、電商、物流運(yùn)輸、科研、教學(xué)、宣傳等相關(guān)行業(yè)。長期以來,該協(xié)會(huì)的向農(nóng)民義務(wù)傳授在茯苓產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所需要的實(shí)用技術(shù),關(guān)鍵要保證會(huì)員、農(nóng)民種出的茯苓能賣成錢;指導(dǎo)龍頭企業(yè)對茯苓產(chǎn)品的精深加工研發(fā)和應(yīng)用推廣;引導(dǎo)茯苓產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈條的逐步延伸。

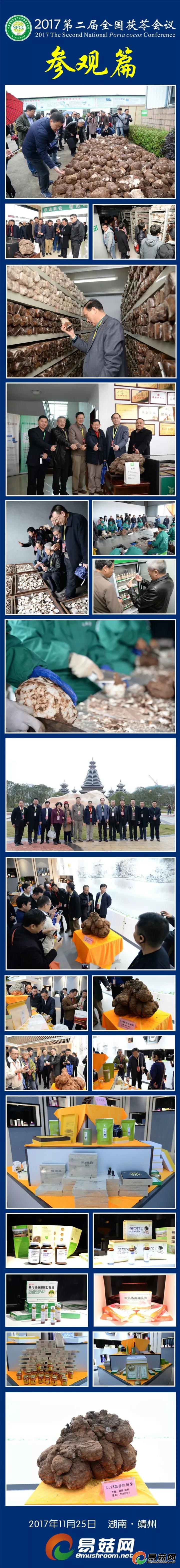

2017第二屆全國茯苓會(huì)議于11月24-26日在湖南省靖州縣舉行,會(huì)議由中國菌物學(xué)會(huì)主辦,靖州苗族侗族自治縣茯苓專業(yè)協(xié)會(huì)、中國菌物學(xué)會(huì)菌物產(chǎn)業(yè)分會(huì)、易菇網(wǎng)等單位承辦,會(huì)議安排了主題報(bào)告、專題報(bào)告共16個(gè),同期舉行了茯苓產(chǎn)業(yè)發(fā)展圓桌論壇、茯苓產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立會(huì)議暨第一屆理事會(huì)第一次會(huì)議,茯苓養(yǎng)生烹飪大賽、茯苓會(huì)議展覽等精彩活動(dòng),是繼2014首屆全國茯苓會(huì)議之后我國茯苓產(chǎn)業(yè)又一次盛會(huì)。