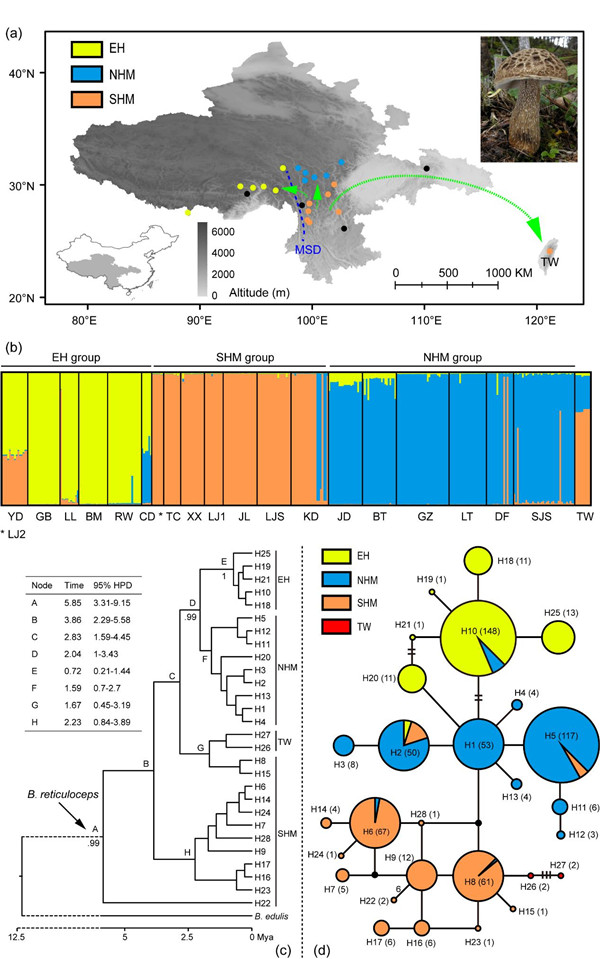

網蓋牛肝菌采集地點、遺傳分組和分化時間。(a)居群材料采集點。少于5個個體的居群未納入譜系地理學分析,采用黑色標注,其余居群按其遺傳分組用不同顏色標注。綠色虛線箭頭示可能的傳播路線;(b)基于微衛星分型的遺傳分組;(c)基于tef1序列推斷的分化時間;(d)tef1序列的單倍型網狀圖。

物種的演化規律及其驅動因子是生物學研究的熱點。以往研究表明,青藏高原隆升和第四紀冰期氣候波動是影響我國西南地區動植物演化的重要因素;在高山地區,物種的生境被不同山脈分割或隔離而呈現孤島狀,其基因交流可能因此受到阻隔,產生“空中島嶼”(sky island)隔離效應。但是,大型真菌的演化是否受到以上因素的影響尚不得而知。

網蓋牛肝菌(Boletus reticuloceps)是重要的經濟食用菌。該種主要分布于我國西南、華中和臺灣省,生長在海拔3300-4000米的亞高山暗針葉林下,常與冷杉屬(Picea)和云杉屬(Abies)植物形成共生關系。山體隔離和宿主植物的不連續分布使其呈現出獨特而典型的亞高山"空中島嶼"分布式樣。前期研究發現該種分化時間較早,其演化可能同時受橫斷山脈的快速形成和第四紀冰期氣候波動等多重因素的影響。因此,網蓋牛肝菌是研究亞高山外生菌根真菌演化規律及中國大陸-臺灣物種間斷分布機理的理想材料。

中國科學院昆明植物研究所楊祝良研究組和葛再偉研究組長期從事大型真菌多樣性與分子進化研究。通過近十年的野外采集,研究組馮邦博士積累了來自云南、四川、西藏和臺灣等地24個采集點355份網蓋牛肝菌材料,結合微衛星分型、DNA片段測序、生態因子分析和物種分布區模擬等方法,對其開展了譜系地理學研究。研究發現:(1)西南地區的網蓋牛肝菌分為三個遺傳分組,分別分布于東喜馬拉雅地區(East Himalayas,EH)、橫斷山區北部(Northern Hengduan Mountains,SHM)和橫斷山區南部(Southern Hengduan Mountains,SHM)。生態因子的異質性推動了南部(SHM)與北部(EH-NHM)居群的早期分化,湄公河-薩爾溫江分水嶺(Mekong-Salween Divide,MSD)的阻隔推動了東部(NHM)和西部(EH)居群的進一步分化;(2)臺灣(Taiwan,TW)居群在遺傳上與橫斷山區南部居群更為相似但又有其獨特性,可能為第四紀冰期傳播至臺灣后獨立演化所致;(3)同一遺傳分組內不同居群間基因流明顯,暗示亞高山“空中島嶼”并未對網蓋牛肝菌的遺傳分化產生顯著影響,可能由于該種能夠與冷杉屬和云杉屬多個物種形成共生關系,其孢子傳播和定植不受宿主植物限制,因此可以實現廣泛的基因交流。目前,該研究結果以“Ecological and physical barriers shape genetic structure of the Alpine porcini (Boletus reticuloceps)”為題,在國際菌根學官方期刊Mycorrhiza上正式發表。