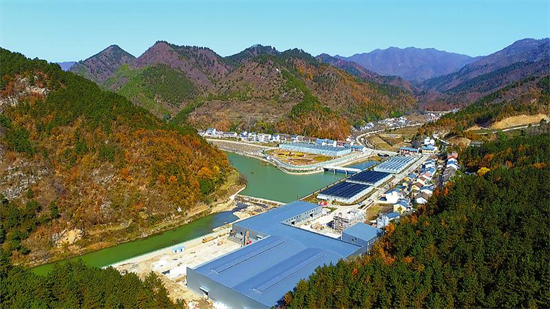

坐落于陜西省商洛市的丹鳳縣良種天麻產業園,是丹鳳縣委、縣政府貫徹落實習近平總書記來商視察關于產業扶貧重要論述和“秦嶺生態環境保護”指示精神,立足丹鳳縣情實際,策劃建設的以“秦嶺,草藥,為文化背景建設一個秦嶺山間的集中醫藥種植、加工產業、中醫藥文化傳播中醫養生養老及周邊產業聚集”為主題,集天麻菌種研發生產、良種培育、示范種植、產品加工、膳食開發、藥食同源為一體的三產融合發展全產業鏈園區,是目前國內最大的天麻菌種研發生產和規模種植基地。

丹鳳縣良種天麻產業園,占地1250畝,其中核心區示范種植面積220畝,已帶動周邊1000多戶建檔立卡農戶。是一個集三產融合發展、天麻菌種研發、生產、示范種植、產品加工、銷售為一體的現代化產業園區,成為單體全國規模最大的天麻菌種研發、生產基地;全國科技水平最高的天麻零代種子培育基地;全國產業鏈最完整的天麻產業園。

2020年3月丹鳳縣縣啟動了良種天麻產業園建設,主要由丹鳳縣永福工貿有限責任公司承建,于2020年12月23日建成并試運營。己建成了“兩中心、兩車間、兩基地”即:研發中心、培訓中心;菌種生產車間,天麻加工車間;零代種子培育基地,規范化種植示范基地;菌種、品種試驗區,大棚立體種植區,零代種子繁育區,三位一體林下種植示范區,庭院種植展示區。項目計劃總投資2.8億元,已投資1.8億元,年產值3億元。該項目充分發揮先鋒引領作用,縣委重視,政府主抓,部門協同,專班推進,實現了當年建設,當年投產使用。呈現出產業規模大、生產鏈長、帶動能力強三大特點。

園區依托中國醫學科學院北京協和醫院藥用植物研究所領銜王秋穎教授團隊研發出了目前國內最先進的“蟒嶺紅”系列產品,并投入生產。園區年培育天麻零代種子300噸;年生產菌種2000萬袋(瓶);年加工天麻1000多噸。目前,園區內擁有一家現代化龍頭企業、3個專業合作社。即:丹鳳縣永福工貿有限責任;丹鳳縣蟒嶺紅天麻種植專業合作社;丹鳳縣林聰黑木耳種植專業合作社;丹鳳縣源果獼猴桃種植專業合作社。擁有“蟒嶺紅”和“武關河黑龍灣”兩個自主品牌。產品有三大系列12款產品,即:天麻菌種、品種系列有萌發菌1號、8號和蜜環菌A9、M9,蟒嶺紅“零代種子”和一代種子;天麻產品系列有“丹鳳天麻”、天麻超細粉、天麻片、武關河黑龍灣天麻掛面、天麻面粉;食用菌系列產品有商洛特產蟒嶺紅黑木耳。園區每年為4萬多戶麻農提供服務,可解決500多農戶就業,年創造經濟效益2.8億元,需創造社會效益20億元以上。

園區通過采用“公司+村集體(合作社)+農戶(建檔立卡戶)”的模式,政府提供基礎設施服務和項目支持,永福工貿有限責任公司與村集體經濟組織、合作社簽訂合作協議,提供菌種、種子和技術服務、技術指導,保價回收產品,輻射帶動當地及周邊2萬余戶群眾種植天麻1.8萬多畝,戶均收入5萬元以上。同時,通過土地流轉、入股分紅、勞務補貼等形式帶動800余戶群眾,年均穩定收入2萬元以上。

未來,園區將伴隨著藥食同源全面推廣,運用高科技手段,圍繞輻照加工技術與天麻產業創新鏈的關鍵技術研發和創新,以“秦嶺,草藥,為文化背景建設秦嶺山間集中醫藥種植、加工產業、中醫藥文化傳播、中醫養生養老及周邊產業聚集”為主題,以“丹風天麻品牌”及其新型健康功能產品研發為核心,盯天麻產業鏈重點環節,按照“招龍頭、引上游、接下游、帶配套、促集群”思路,進行建鏈、補鏈、強鏈、延鏈。著力引進一批初加工、精深加工、冷鏈物流、市場營銷等龍頭企業入丹發展。搶抓藥食同源機遇,抓好品種審認定和產品開發,推進天麻系列產品的深加工利用。結合“秦嶺最美是商洛”優質的自然環境資源,利用“棣花商於古”、“竹林關桃花谷”、“武關古城”等的生態優勢和旅游平臺,開發天麻養生體驗,推出天麻藥膳、天麻藥油、天麻凍干粉等高附加值產品,走入更廣闊的市場。著眼全產業鏈,進一步調整產業布局,將天麻產業和健康醫藥產業共同謀劃,推動天麻產業與醫藥制造業、醫藥流通服務業、健康融合業等有效銜接,打通天麻本身的種植、加工、銷售、倉儲物流、新產品研發銷售環節,促進天麻一二三產業融合發展,促進天麻產業轉型升級,增強企業創新能力和區域經濟活力,助推鄉村振興戰略。

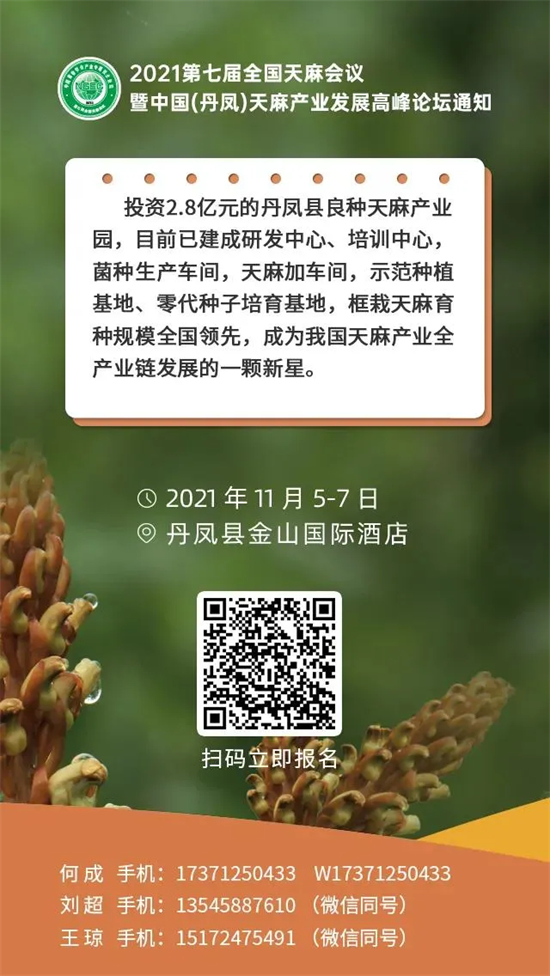

據了解,由中國菌物學會、易菇網的2021 第七屆全國天麻會議暨中國(丹鳳)天麻產業發展高峰論壇將于11月5-7日在陜西丹鳳縣召開。大會將邀請到我國天麻產業知名專家介紹天麻科研及產業發展最新進展情況,同時設置有主旨報告、“中國(丹鳳)天麻產業發展高峰論壇”、丹鳳縣招商推薦會、“藥食同源新時代的機遇與挑戰圓桌論壇,同期舉行天麻美食烹飪大賽、中國菌物學會天麻產業分會工作會議、全國天麻產業博覽會,并將組織參會代表前往丹鳳縣巒莊鎮參觀良種天麻產業園和天麻種植基地參觀訪問。本次會議是在精準扶貧全面轉入鄉村振興歷史背景下,在我國天麻產業發展關鍵時期,在藥食同源試點2年多以來,天麻市場行情正在面臨價格走低等形勢下舉行的一次重要會議,廣大從業者迫切需要通過本次會議進行交流、研討、相互學習,凝聚共識,重振信心。

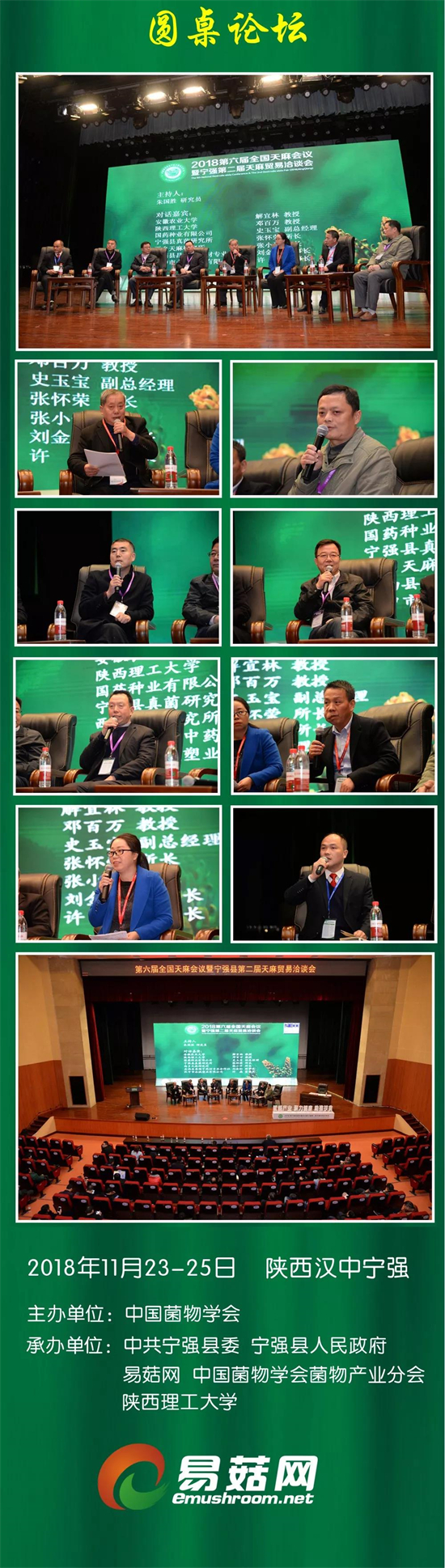

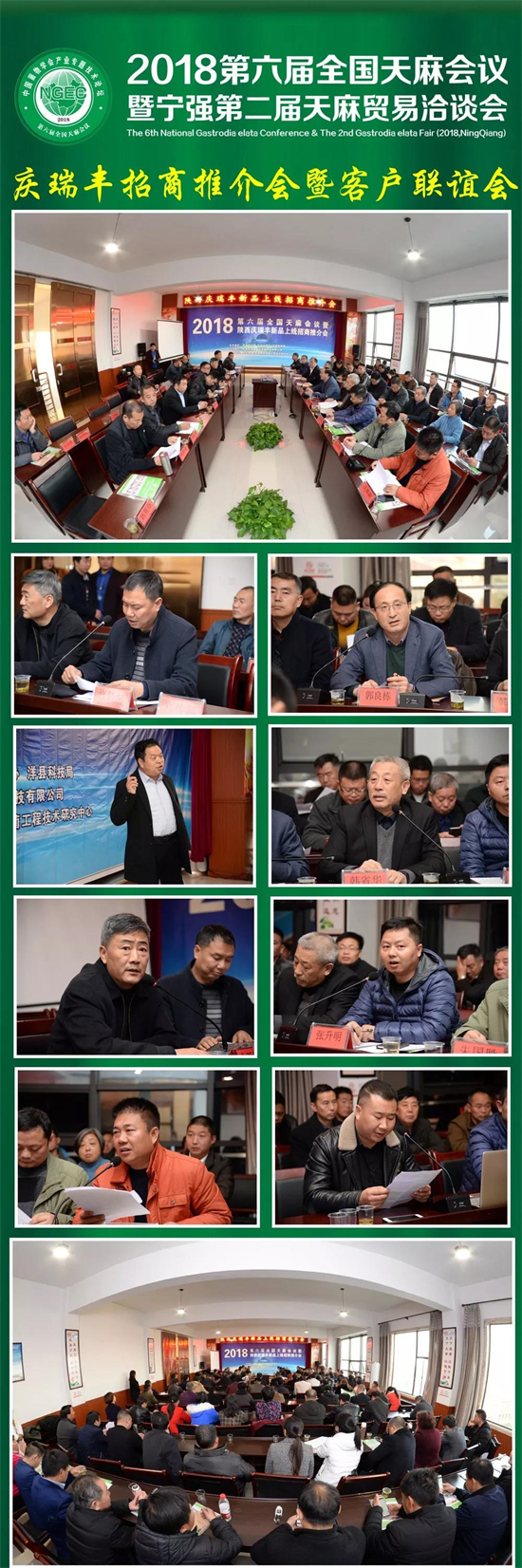

往屆回顧: