明媚的春光、嫩綠的田野,抬頭可見(jiàn)的景色也沒(méi)能打動(dòng)忙碌的村民們。在磐安縣山之舟生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司菌棒標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地,筆者見(jiàn)到他們正仔細(xì)地將發(fā)育好的菌棒打包。公司經(jīng)理包金亮忙著指揮工人將包裝好的菌棒搬進(jìn)集裝箱,準(zhǔn)備發(fā)往美國(guó)洛杉磯。

憑借過(guò)硬的品質(zhì),“山之舟”公司銷售很旺。去年向美國(guó)、韓國(guó)、瑞典、新西蘭等國(guó)家出口菌棒200多萬(wàn)袋,今年以來(lái),公司已出口菌棒10余個(gè)貨柜20多萬(wàn)袋,讓國(guó)外消費(fèi)者嘗到貨真價(jià)實(shí)的“磐安生態(tài)菇”,去年還帶動(dòng)周邊20多戶菇農(nóng),銷售了50余萬(wàn)袋香菇菌棒。

高興之余,包金亮最希望擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模,帶動(dòng)更多菇農(nóng)致富。但是,要擴(kuò)大生產(chǎn)并不容易。“現(xiàn)在生產(chǎn)食用菌,不再是蓋個(gè)棚,搭個(gè)架子那么省事了。”包金亮說(shuō),“產(chǎn)能擴(kuò)大意味著需要配備更多的先進(jìn)設(shè)施裝備,需要數(shù)百萬(wàn)元資金。”

接種室、殺菌室、培育室、發(fā)菌房……一間間功能室分工細(xì)致,部分工序還引進(jìn)了微電腦控制設(shè)備,采用流水線作業(yè)。包金亮邊帶著筆者參觀了生產(chǎn)基地設(shè)施和裝備,邊介紹說(shuō),能打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng),靠的是食用菌集約化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),隨著食品出口“綠色壁壘”風(fēng)險(xiǎn)不斷加大,如果質(zhì)量出問(wèn)題,好不容易打開(kāi)的市場(chǎng)就會(huì)泡湯。

一提到資金,包金亮就犯愁了。這些天,到縣里銀行去貸款,銀行要他提供房產(chǎn)證抵押或信用擔(dān)保。企業(yè)經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展,有了不少資產(chǎn),占地50余畝大棚、廠房、價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元的機(jī)器設(shè)備。結(jié)果銀行方面說(shuō),大棚、廠房是租用土地上的附屬物,沒(méi)有產(chǎn)權(quán)證,不能抵押。而機(jī)械設(shè)備價(jià)值雖然也有上百萬(wàn)元,可銀行方面“看不上”,說(shuō)估價(jià)難,變現(xiàn)更難,也不能抵押。

抵押物沒(méi)有,銀行方面表示可以找人擔(dān)保,但是作為長(zhǎng)期在鄉(xiāng)下打拼的年輕農(nóng)民,要找到資產(chǎn)豐厚又愿意提供擔(dān)保的人談何容易,即使找到人擔(dān)保,最多只能貸10萬(wàn)元20萬(wàn)元,不頂用。

自從2010年辦公司開(kāi)始,包金亮的籌資方式就是找親朋好友借。你3萬(wàn)元,他5萬(wàn)元的湊,能借的都借了,長(zhǎng)期借著情理上也過(guò)不去,碰上他們自己要用錢,只能拆東家補(bǔ)西家。

“企業(yè)正處于快速發(fā)展期,即使不擴(kuò)大產(chǎn)能,資金也不夠。”包金亮搖搖頭說(shuō),現(xiàn)在連流動(dòng)資金也捉襟見(jiàn)肘,出口菌棒要墊付每袋1.4元資金,一年到頭要墊付上百萬(wàn)元,此外,由于人工成本上漲,企業(yè)希望引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備代替人工,需要200萬(wàn)元資金。

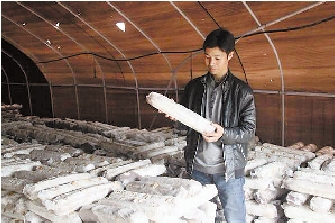

因?yàn)橘Y金缺,生產(chǎn)能力不足,包金亮忍痛放棄了韓國(guó)一家大公司200多萬(wàn)袋求購(gòu)菌棒的業(yè)務(wù)。“你看這菌絲,長(zhǎng)勢(shì)多好,勻稱有力。”在培育室,包金亮隨手拿起一袋菌棒介紹說(shuō),“如果能貸到錢,我就在擴(kuò)大規(guī)模同時(shí),實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化生產(chǎn),讓產(chǎn)值翻番,帶動(dòng)菇農(nóng)致富的能力也可翻倍。”

俗語(yǔ)說(shuō),人誤地一時(shí),地誤人一年。“現(xiàn)在有許多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)都處于很好的發(fā)展期,希望政府部門和銀行能夠多關(guān)注,支持我們加快發(fā)展。”包金亮說(shuō),像他這類在鄉(xiāng)下從事農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)的人不在少數(shù),也面臨著有房無(wú)證融資難題。他也看到有些人因缺資金只能半途而廢,還有些人轉(zhuǎn)向高利貸最終也因利息高不堪重負(fù)。

一年之計(jì)在于春,對(duì)于天臺(tái)縣田禾糧食專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人楊嬌陽(yáng)來(lái)說(shuō),最忙碌的不是購(gòu)買種子、化肥,而是到處籌資借錢。1700多畝田,每年購(gòu)買農(nóng)資、支付流轉(zhuǎn)費(fèi)的支出就需要百來(lái)萬(wàn)元,這還不算添置農(nóng)機(jī)具等開(kāi)支。“盡管政府出了很多政策支持我們,但是要到銀行貸這么多錢很難,只能靠親朋好友。”楊嬌陽(yáng)說(shuō)。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)資金“渴”

今年中央一號(hào)文件提出,要改善農(nóng)村金融服務(wù),可謂非常及時(shí)。筆者采訪發(fā)現(xiàn),許多農(nóng)業(yè)主體都得了資金饑渴癥,農(nóng)民貸款難,成了制約農(nóng)民生產(chǎn)致富、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的一大瓶頸。