易菇網(wǎng)訊 近日,湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院加工所食用菌團(tuán)隊(duì)在國際知名食品雜志《Food chemistry》(IF=7.514)在線發(fā)表題為Effects of ultrasound and gamma irradiation on quality maintenance of fresh Lentinula edodes during cold storage香菇保鮮的研究論文。研究結(jié)果對于深入了解新鮮香菇的劣變機(jī)理,引導(dǎo)食用菌物流貯運(yùn)從業(yè)人員科學(xué)正確運(yùn)用保鮮技術(shù),降低物流損耗具有重要意義。

香菇作為我國一種特色優(yōu)勢食用菌資源,味道鮮美、營養(yǎng)豐富,備受消費(fèi)者喜愛,但鮮香菇貯運(yùn)過程中往往面臨微生物污染、水分損耗和品質(zhì)劣變等問題。近年來,隨著物流網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和冷鏈技術(shù)的完善,香菇跨區(qū)域、長距離運(yùn)輸條件趨于成熟,激發(fā)了鮮菇消費(fèi)市場的快速增長。此外新鮮香菇的出口創(chuàng)匯增值效益也倍受關(guān)注,2018年我國鮮菇出口量為1.8萬噸,從我國進(jìn)口鮮香菇超過千噸的國家依次為韓國、美國、馬來西亞、日本和泰國等。香菇消費(fèi)模式呈現(xiàn)出由“干菇”向“鮮菇”轉(zhuǎn)變的趨勢。而我國香菇保鮮產(chǎn)業(yè)還處于基礎(chǔ)研究薄弱、技術(shù)應(yīng)用低端、技術(shù)鏈融合度不高和食用安全問題突出的起步發(fā)展階段。

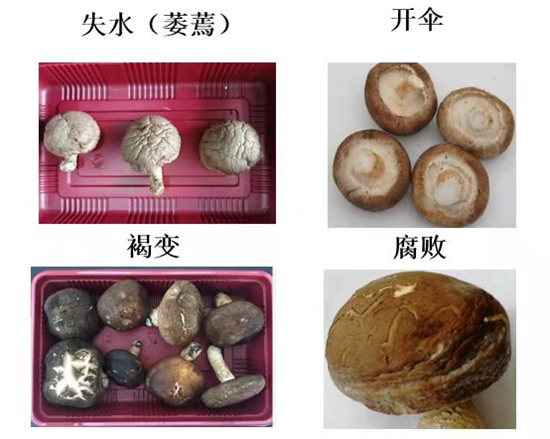

目前,鮮香菇主要采用冷藏保鮮和化學(xué)保鮮等方式。在冷藏過程中,子實(shí)體容易發(fā)生失重、失水和腐爛,損失嚴(yán)重;而化學(xué)保鮮處理往往引發(fā)消費(fèi)者對食用安全的擔(dān)憂。據(jù)報(bào)道,因缺乏有效的保鮮措施及處理技術(shù),我國食用菌采后平均損耗率達(dá)到30%以上,遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家成熟市場3%-5%的平均水平。其次,香菇保鮮技術(shù)的落后也影響其國際市場的競爭力,降低出口創(chuàng)匯能力。由于保鮮技術(shù)推廣不足和從業(yè)人員的對保鮮認(rèn)識理念存在差別,致使許多企業(yè)都沒有針對性地對保鮮環(huán)節(jié)進(jìn)行更多資源投放。

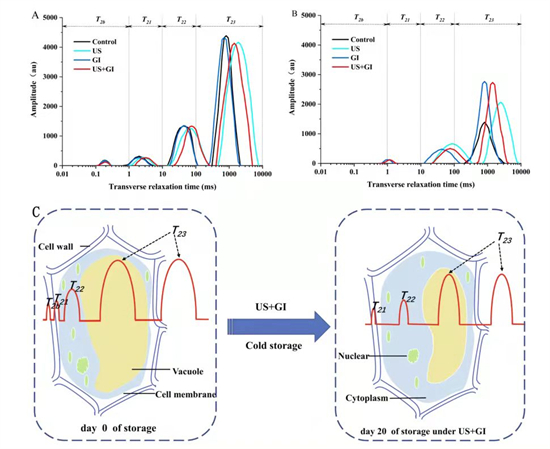

本團(tuán)隊(duì)致力于食用菌保鮮技術(shù)的研究及推廣應(yīng)用。在本研究中主要分析了新鮮香菇貯運(yùn)過程中納米保鮮袋聯(lián)合物理保鮮工藝對其常見腐敗菌和抗氧化能力的影響規(guī)律,探求了香菇子實(shí)體中水分損失調(diào)控機(jī)制。為增強(qiáng)鮮香菇貯運(yùn)品質(zhì)提供操作簡便、綠色實(shí)用的解決對策,并為其它食用菌采后品質(zhì)劣變和調(diào)控提供一定參考。

《Food chemistry》為食品領(lǐng)域TOP期刊,論文第一作者為史德芳博士,殷朝敏博士為共同一作,高虹研究員為通訊作者。

原文鏈接:https://authors.elsevier.com/c/1d-l-16Ds1oQ9D.