河北大學(xué)生物技術(shù)中心 楊國(guó)良

如果滿足所有產(chǎn)菇要素,1㎡菇床1潮菇能產(chǎn)多少菇?極限是多少?試驗(yàn)如下:

首先,為了誘導(dǎo)原基盡可能多的形成,覆土層必須形成大量的菌索,這是蘑菇菌絲由營(yíng)養(yǎng)性生長(zhǎng)轉(zhuǎn)為生殖性生長(zhǎng)的特征。菌索的形成因溫度而異,在16~20℃時(shí)生成最多,10℃以下或20℃以上菌索形成較少。若溫度適宜,在覆土2~3周之內(nèi)菌索達(dá)到最大量,形成原基的密度也非常驚人,在10.1cm×10.1cm=102cm2的面積上可生成604個(gè)原基,相當(dāng)于1㎡面積內(nèi)有5.9萬(wàn)個(gè)原基。如果這些原基都能發(fā)育成菇,每個(gè)原基都分別有機(jī)會(huì)長(zhǎng)成5g、10g、20g或45g的蘑菇,理論產(chǎn)量分別如下∶

蘑菇單重(克) 5 10 20 45

產(chǎn)量(㎏/㎡) 295 590 1180 2655

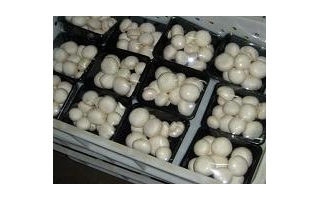

生產(chǎn)實(shí)踐證明不可能達(dá)到上述產(chǎn)量,因?yàn)楫a(chǎn)菇數(shù)量不但受營(yíng)養(yǎng)條件的限制,還受菇床平面生長(zhǎng)空間的限制(圖23),并不是所有的蘑菇原基都發(fā)育成菇。例如,1個(gè)不開傘的蘑菇長(zhǎng)到直徑5.6cm,重約45克,其所占據(jù)的平面為31.36cm2。以此算來(lái),1㎡菇床一潮菇最多容納318個(gè)蘑菇,重14.3kg,這就是1㎡菇床產(chǎn)一潮菇的空間極限。荷蘭的家庭蘑菇工廠已達(dá)到這個(gè)產(chǎn)菇極限水平(參見(jiàn)第五章)。

從采菇省工的觀點(diǎn)而論,采大菇是合算的。尤其是開傘菇可以向空間發(fā)育,因而能突破平面產(chǎn)菇的空間限制。試驗(yàn)表明,開傘菇的產(chǎn)量首潮可達(dá)25㎏/㎡!這高于未開傘菇的極限產(chǎn)量(14.3㎏/㎡)約74%。但是消費(fèi)者更喜歡不開傘的小蘑菇,如價(jià)格較高的罐裝產(chǎn)品是直徑2.8cm、單重5.3克的小蘑菇。因而,蘑菇生產(chǎn)不能只追求高產(chǎn)率,更重要的是經(jīng)濟(jì)高效益。

圖23 出菇量受平面生長(zhǎng)空間的限制