正因為有幾代科研工作者的接續(xù)努力,人們對野生菌的認識才逐漸深入,闡明了為什么吃了未加工熟的見手青,會看見“小人跳舞”。

近年,科學家們還發(fā)現(xiàn)“最毒蘑菇”的鵝膏環(huán)肽毒素煉成的機制;還投入了大量的資源,幫助人們快速精準辨識毒菌,用科學安全的辦法培育營養(yǎng)又美味的食用菌新品種。

科研進步深入解析“毒機制”

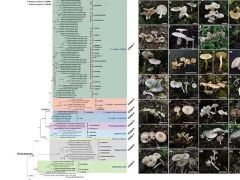

“從國內(nèi)外大量誤食野生菌中毒致死案例來看,最厲害的是鵝膏屬真菌,其毒素為鵝膏環(huán)肽,但鵝膏環(huán)肽毒素并非鵝膏屬真菌獨有。”日前,昆明植物研究所副研究員羅宏向科技日報記者介紹,在與鵝膏屬真菌親緣關(guān)系較遠的環(huán)柄菇屬和盔孢傘屬蘑菇中,也能產(chǎn)生這類毒素。

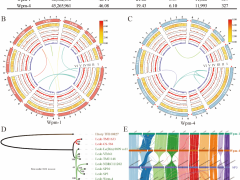

但在進化長河中,三屬蘑菇毒素合成的能力卻大相徑庭。在木腐生的盔孢傘屬真菌中,僅有1個毒素前體基因;在土腐生的環(huán)柄菇屬真菌中,有約10種毒素前體基因;而在菌根共生的鵝膏屬真菌中,MSDIN前體基因家族顯著擴張,甚至還產(chǎn)生了新的毒素修飾基因,可將環(huán)肽數(shù)目擴大數(shù)十倍,因此鵝膏屬真菌實際產(chǎn)毒能力是盔孢傘屬真菌和環(huán)柄菇屬真菌的成千上萬倍,成為當之無愧的“最毒蘑菇”。

此外,羅宏等人還發(fā)現(xiàn),劇毒蘑菇產(chǎn)毒與基因水平轉(zhuǎn)移有關(guān)。毒素合成基因由未知古老真菌物種分別傳遞給了上述三屬的蘑菇。這個機制非常復(fù)雜,在其他生物或許要經(jīng)歷幾萬年才能進化而來。

此外,劇毒鵝膏中還存在一個此前尚未被認知的大型環(huán)肽庫。轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)表明,劇毒鵝膏可用“生產(chǎn)線”排序生產(chǎn)環(huán)肽,通過智能化方式對合成途徑進行資源配置,優(yōu)先生產(chǎn)最需要的環(huán)肽。

這一系列研究,為解析劇毒蘑菇的產(chǎn)毒機制,以及今后基于基因組、基因工程等手段精準挖掘和利用毒素資源,也為科學檢測和預(yù)防此類蘑菇中毒,提供了基礎(chǔ)性的科學依據(jù)。

快速發(fā)現(xiàn)劇毒蘑菇有了多種“利器”

如何快速鑒別有毒蘑菇,是世界性難題。

2021年2月,中科院昆明植物研究所獲得“一種劇毒蘑菇的快速檢測方法”國家發(fā)明專利授權(quán)。人們只需用一個檢測試劑盒,就可在3至5分鐘內(nèi)完成含有鵝膏環(huán)肽毒素的劇毒蘑菇檢測。

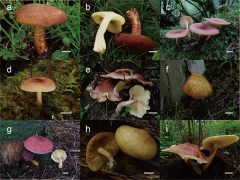

在云南楚雄、曲靖等地有俗稱“黃羅傘”“白羅傘”的無毒鵝膏,但是當?shù)剡€有與之極為相似的劇毒鵝膏,分別為“黃蓋鵝膏”和“致命鵝膏”,一旦誤食又得不到及時治療,即可導(dǎo)致死亡。在俗稱“麻母雞”的鵝膏中,多個種可以食用,但其中的灰花紋鵝膏卻是劇毒的。因此,快速鎖定此類劇毒蘑菇,對預(yù)防中毒具有重要現(xiàn)實意義。

經(jīng)多年技術(shù)攻關(guān),昆明植物研究所羅宏博士發(fā)明了快速檢測試劑盒,通過與企業(yè)合作并授權(quán)實施許可,目前產(chǎn)品已投入生產(chǎn)。新產(chǎn)品可在實驗室、野外、營地、衛(wèi)生所等多種條件下,特異性地針對鵝膏環(huán)肽毒素,可通方便、快捷的特征性藍綠色顯色反應(yīng),快速完成檢驗工作,填補了全球該領(lǐng)域的空白。

此外,由昆明食用菌研究所支持,昆明臻海科技有限責任公司開發(fā)的一款基于應(yīng)用市場和微信小程序的“菌窩子App”上線剛滿一年,用戶只需拍照上傳野生菌實物圖片,系統(tǒng)可快速提供相似品類的辨識信息。

由于野生菌“長相”相似,加之受拍照光線、角度、焦距等因素影響,難以做到“拍了就能識準”,對存疑的野生菌,小程序也提出紅色警示,避免誤采、誤食。

大批安全美味人工培育食用菌向你奔來

我國是栽培食用菌最早的國家。據(jù)記載,人類最早栽培的木耳,大約公元600年栽培于中國;金針菇栽培于公元800年,同樣起源于中國;香菇栽培起源于1150~1200年的浙江龍泉、慶元和景寧一帶;草菇栽培于200多年前起源于廣東南華寺。

但由于菌根型食用菌,與其他生物存在復(fù)雜的協(xié)同共生機制,同時,嬌嫩的菌根對生態(tài)系統(tǒng)中土壤、水分等條件極為挑剔,人工繁育一直是學界和產(chǎn)業(yè)界的難題。

“原生菌根菌只出現(xiàn)在健康的生態(tài)系統(tǒng)中,當系統(tǒng)受到干擾后會消失或被破壞。”華蓉說,目前,松茸、雞樅等消費者喜愛又昂貴的野生菌,還未實現(xiàn)人工繁育。

但近年來,科技日報記者還是見證了諸多“原本只應(yīng)山上有”的野生食用菌,在科學家的呵護下,得以培植成功。羊肚菌、金黃大球蓋菇等,已實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。

松乳菇組是典型的外生菌根型食用菌,與松樹共生關(guān)系密切,其菌根合成是人工培育的關(guān)鍵。2015年起,昆明植物研究所于富強博士團隊系統(tǒng)開展了乳菇菌種收集、培養(yǎng)基優(yōu)化、菌根合成和共生機制等研究。2018年4月起,該團隊陸續(xù)在云南、貴州、湖南、四川等地先后建立乳菇種植園16個,總面積超過100畝。“到2020年11月,在貴陽兩個種植園的多棵樹下,松乳菇和紅汁乳菇分別出菇。而且令人欣喜的是,菌根苗移栽到出菇僅用兩年半。”于富強說。

而被稱為黑孢塊菌的歐洲黑松露,是一種名貴的地下菌根型食用菌。

于富強團隊發(fā)現(xiàn),黑孢塊菌可以與蒙古櫟幼苗較好地形成外生菌根,并顯著促進蒙古櫟生長發(fā)育。他們系統(tǒng)分析了與歐洲黑松露共生的蒙古櫟的光合效率、營養(yǎng)吸收、根際碳分泌以及根際細菌群落等指標,并于2021年8月獲得一系列研究成果,為歐洲黑松露的人工培育及種植園的經(jīng)營管理奠定了基礎(chǔ),有望實現(xiàn)人工穩(wěn)產(chǎn)培育。

“20世紀80年代起,通過雜交育種培育出香菇、金針菇、木耳等食用菌新品種,我國迅速發(fā)展為食用菌生產(chǎn)大國。”華蓉介紹,我國大量科研人員利用人工選育、雜交育種、誘變育種、基因工程育種、菌種的脫毒育種等技術(shù),經(jīng)過多年的研究和發(fā)展,已形成了相對完善的配套栽培的技術(shù),特別是對高營養(yǎng)價值或有藥理作用的野生食用菌馴化培植,受到高度重視和研究。

近40年來,我國菌種的生產(chǎn)也從單一的固體菌種到液體菌種,與固體菌種比較,液體菌種在生產(chǎn)工藝更簡便、生產(chǎn)周期短、污染少、萌發(fā)快速、成本低、純度高、出菇整齊、更加適宜工廠化生產(chǎn)。

“十三五”期間,云南省在干巴菌、松茸、松露、牛肝菌、大紅菇等野生食用菌保育促繁技術(shù)及規(guī)模全國領(lǐng)先,在多個野生食用菌主產(chǎn)區(qū)建設(shè)保育促繁基地。金耳、白參、暗褐網(wǎng)柄牛肝菌等特色品種已實現(xiàn)規(guī)模化栽培;同時率先馴化出云南白肉靈芝、中華美味蘑菇、花臉香蘑、印度塊菌、松乳菇和靚麗乳菇等品種,為拓展栽培品種多樣性及商業(yè)化栽培儲備了豐富的菌種資源和技術(shù);還培育出羊肚菌、木耳、大球蓋菇的多個品質(zhì)優(yōu)良、商品性好的新品種。

“近年來,可種植的野生食用菌資源不斷被發(fā)現(xiàn)。同時,隨著人工馴化選育、種植等技術(shù)不斷進步,生產(chǎn)更多品種多樣、營養(yǎng)豐富、美味安全的食用菌將不再是夢。”華蓉說。