糞生真菌通常發生在食草動物糞便上,在草原生態系統中發揮著重要的作用,它們參與物質循環,降解代謝產物,維持生態平衡。在考古學中,學界通常采用糞生真菌的孢子的存在作為人類馴化牲畜的指征。然而,糞生真菌是如何孢子是如何傳播又是如何演化的?它們與食草動物有何協同進化關系如何?吉林農業大學菌物學博士生朱力楊對雪白擬鬼傘Coprinopsis nivea及其近緣類群的研究,試圖在糞生真菌物種多樣性及與食草動物的關系方面取得突破。研究結果近日以題為Biodiversity of Herbivores Triggers Species Differentiation of Coprophilous Fungi: A Case Study of Snow Inkcap (Coprinopsis sect. Niveae) 發表在國際著名菌物學期刊Journal of Fungi上。

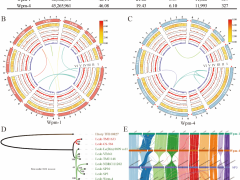

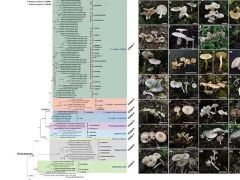

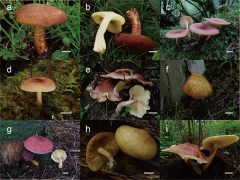

該研究經過5年的野外調查,共獲得83份該類群標本,每一份標本詳細記錄基物的來源于何種動物和采集地信息并拍攝生境照。聯合核基因ITS、LSU和tEF1-α及線粒體基因mtSSU重建系統發育框架,發現sect. Niveae包涵14個系統學種,其中包括新發現的6個新種,分別是屑鱗擬鬼傘Coprinopsis furfuracea、伊犁擬鬼傘Coprinopsis iliensis、纖柄擬鬼傘Coprinopsis tenuipes、絲路擬鬼傘Coprinopsis sericivia、近五十嵐擬鬼傘Coprinopsis subigarashii和科爾沁擬鬼傘Coprinopsis khorqinensis。

從基物類型上看,Coprinopsis nivea、C. pseudonivea、C. tenuipes、C. khorqinensis 和 C. iliensis 僅在牛糞上發現,C. furfuracea 僅在羊糞上發現, C. sericivia 僅在馬糞上發現,而C. igarashii 和 C. subigarashii 可生長于多種基物。以互為姊妹類群的C. nivea和C. sericivia為例,它們具有相同的地理分布和發生時間、馬和牛的食物基本相同,驅動它們分化的動力不能用常規的因素推測。此前研究認為,糞生真菌孢子的萌發需要經過動物消化道的預處理,牛是反芻動物,而馬是單胃動物,推測消化道的條件不同很可能是兩者分化的主要動因。

從地理分布上看,Coprinopsis nivea、C. pseudonivea 世界廣泛分布,C. furfuracea 分布于東亞和中亞,而 C. iliensis、C. igarashii、C. khorqinensis、C. sericivia、C. tenuipes 和 C. subigarashii 則僅分布于東亞地區。Lundqvist根據地理分布和基質將糞便真菌分為三類:(1) 具有廣泛生態范圍且對特定基質偏好較低的真菌;(2) 具有廣泛生態范圍但對特定基質偏好高的真菌;(3) 限于特定基質的挑剔物種。本研究修改了Lunqvist提出的分類體系,將第三種拆為兩類,即(3)具有狹窄生態范圍且對特定基質有高度偏好的真菌,以及(4)具有狹窄生態范圍且對特定基質偏好較低的真菌。

吉林農業大學菌類作物專業博士生朱力揚為論文第一作者,導師吉林農業大學圖力古爾教授為該文的通訊作者。該論文得到國家自然科學基金面上項目(32070010)和科技基礎資源調查專項(2023FY101300)的支持。