菌根的形成是自然界很普遍的生態現象;而外生菌根真菌是最重要的菌根形態之一。日常生活中常見的松露、松茸、牛肝菌等菌菇,都需要先與特定的植物根系形成菌根。菌絲一端連接植物根系而另一端延伸到土壤中,從而增加宿主植物對土壤中水分和營養元素(特別是氮磷)的吸收利用,進而促進植物生長并增強植物的抗逆性。然而,外生菌根真菌如何于植物形成菌根的分子機制尚不明確。

高等植物細胞壁主要由果膠、纖維素、半纖維素、木質素和蛋白質等相互交聯,類似于“交聯劑”的果膠,由a-1,4連接的D-半乳糖醛酸或半乳糖醛酸和鼠李糖殘基所組成,多聚半乳糖醛酸酶是降解植物果膠骨架結構的主要酶之一,因此該酶在許多病原真菌在突破植物細胞壁的過程中起著重要的作用,但是其在菌根真菌中的作用依然未知。

近期New Phytologist期刊發表了蘭州大學青年研究員張鳳課題組與法國國家農業食品與環境研究所(INRAE)Francis Martin課題組的最新合作研究成果,論文題為“The ectomycorrhizal basidiomycete Laccaria bicolor releases a GH28 polygalacturonase that plays a key role in symbiosis establishment”。

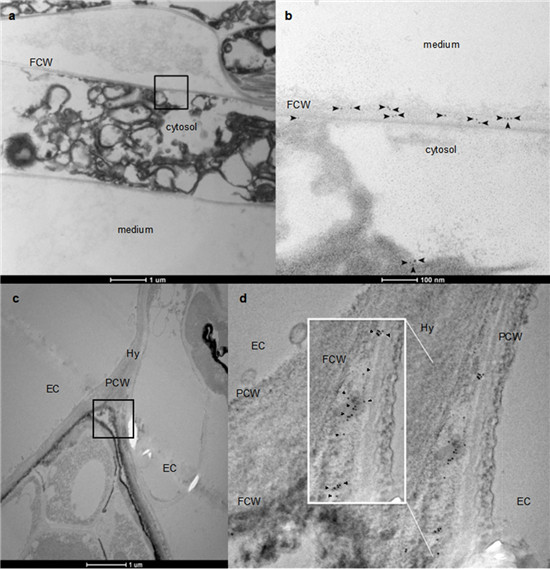

該研究發現在外生菌根真菌(Laccaria bicolor)和楊樹形成菌根的過程中,其中一個多聚半乳糖醛酸酶-LbGH28A上調表達了2.3倍。結合體外測活和體內RNA干擾的實驗,發現該酶LbGH28A對菌根化形成有著重要的影響;細胞免疫定位和免疫膠體金電鏡結果證明LbGH28A位于哈氏網中真菌和植物細胞壁之間。

該工作闡述了外生菌根真菌分泌果膠酶作用于楊樹的細胞壁,進而促進了雙色蠟蘑的菌絲侵入楊樹根部形成哈氏網。結合其他參與工作,張鳳課題組提出了菌根形成的模型:菌根真菌和植物根部結合后誘導分泌表達LbX325和LbGH5-CBM1使植物細胞壁中致密的纖維素變得松弛,隨后LbGH28A對中膠層中的果膠進行水解,從而促進了哈氏網的形成,這為后續研究外生菌根中不同信號的調節提供了新的思路。